グラフ作成は苦手。

プレゼンでグラフ作成は避けられないよ。。。

このようなお悩みの方は多いのではないでしょうか。

残念ながらプレゼンにおいてグラフ作成は避けては通れません。

なぜなら、グラフは言葉では長くなって伝えづらいものを、一目見ただけで分かりやすく伝えることのできるツールだからです。数字だけではおぼろげなデータも、線や面などのビジュアルを得ることで、伝えたいメッセージがいっそう際立ちます。

しかし、用途に合わせて最適なグラフを利用したり、グラフの意味合いを正しく理解して使い分けできていない場合が多くあります。

本日はグラフ表現の基礎的な使い方9パターンを用途と合わせてご紹介いたします。

グラフのパターン分け

プレゼンで利用されるグラフのポイントとは、伝えたい目的を決め、その目的に合ったグラフを選ぶことが重要です。目的に応じて3つのパターンに分けることで、使い方の視野が広がると思います。

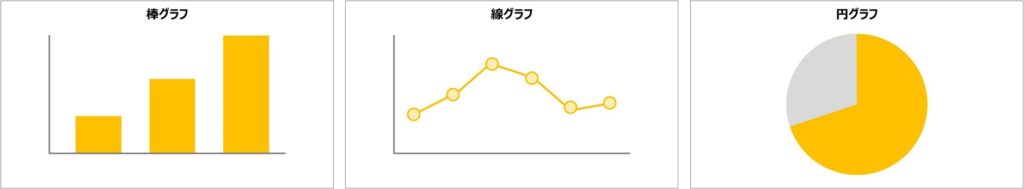

1.超基本型グラフ

グラフ表現の基本の型として棒グラフ、線グラフ、円グラフが対象となります。

数量などの比較や推移を伝えたいときには棒グラフを使い、時系列で変化を伝えたいときは線グラフを使うと伝わりやすくなります。そして、構成比を伝えたいときは円グラフを使います。

2.内訳比較型グラフ

全体のデータをきめ細かく分解して分析する際に役に立ちます。

合計と要素の内訳を視覚的に伝えたいときは積み上げ棒グラフを使い、構成比を時系列で伝えたいときは100%積み上げ棒グラフを使うと伝わりやすくなります。そして、各要素のデータの大小を伝えたいときは集合棒グラフを使います。問題点や相違点などのきめ細かな情報が掴める分析が可能となります。

3.多角的分析型グラフ

複数のデータを用いて多角的に分析をする上級者向けのグラフとなります。

2つのデータの相関性を伝えたいときは散布図、3つのデータを使って特性を伝えたいときはバブルチャートを使います。そして、4つ以上のデータを用いて特性評価をしたいときはレーダーチャートが分かりやすく表現できます。

超基本型グラフ

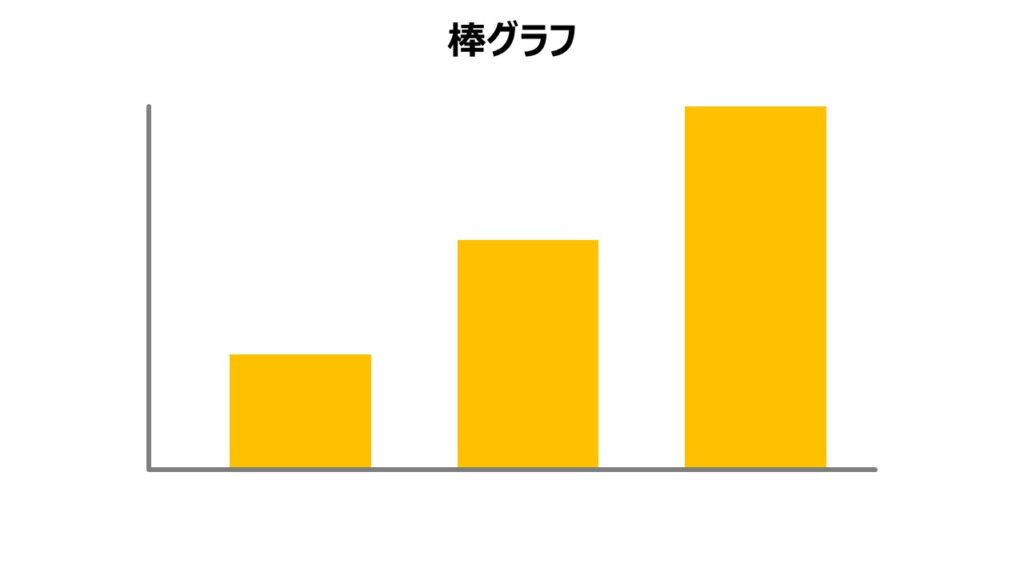

棒グラフ

データの大きさや量の比較を伝えることができます。

棒の高さでデータの大小を表すことができます。

線グラフ

データの時系列での変化を伝えることができます。

線をつなぐことでデータの増減の推移や変化の動きを表すことができます。

円グラフ

全体量に占めるデータの内訳を伝えることができます。

円を全体として各要素の割合を表すことができます。

内訳比較型グラフ

積み上げ棒グラフ

合計と要素の内訳を伝えることができます。

1本の縦棒に複数の要素のデータを積み上げて表示します。

100%積み上げ棒グラフ

構成比を時系列を伝えることができます。

複数の要素を積み上げた1本の縦棒を同じ長さで表示します。

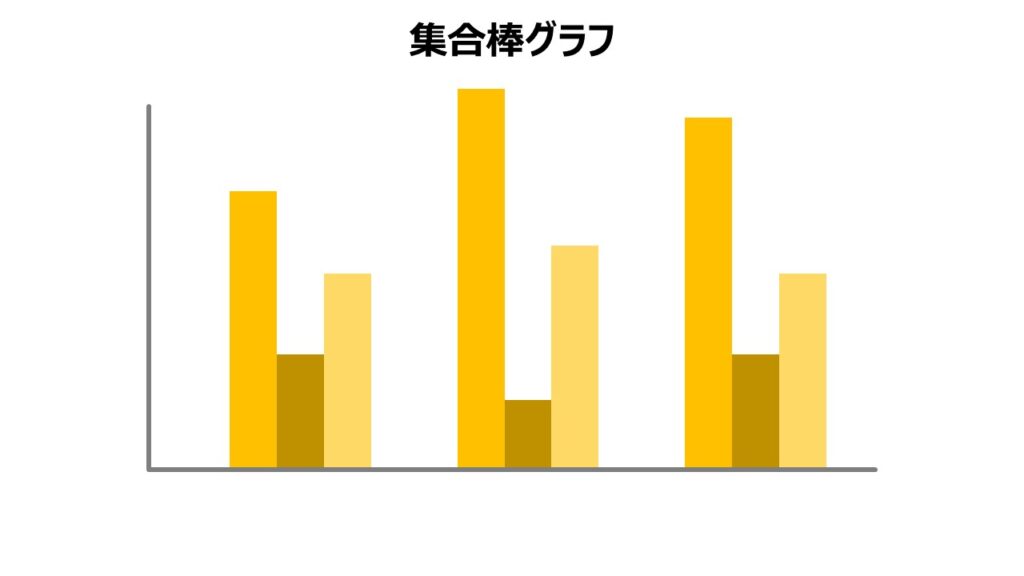

集合棒グラフ

各要素のデータの大小を時系列を伝えることができます。

各要素に縦棒が独立しているため、要素ごとのデータの大小をひと目で把握することができます。

多角的分析型グラフ

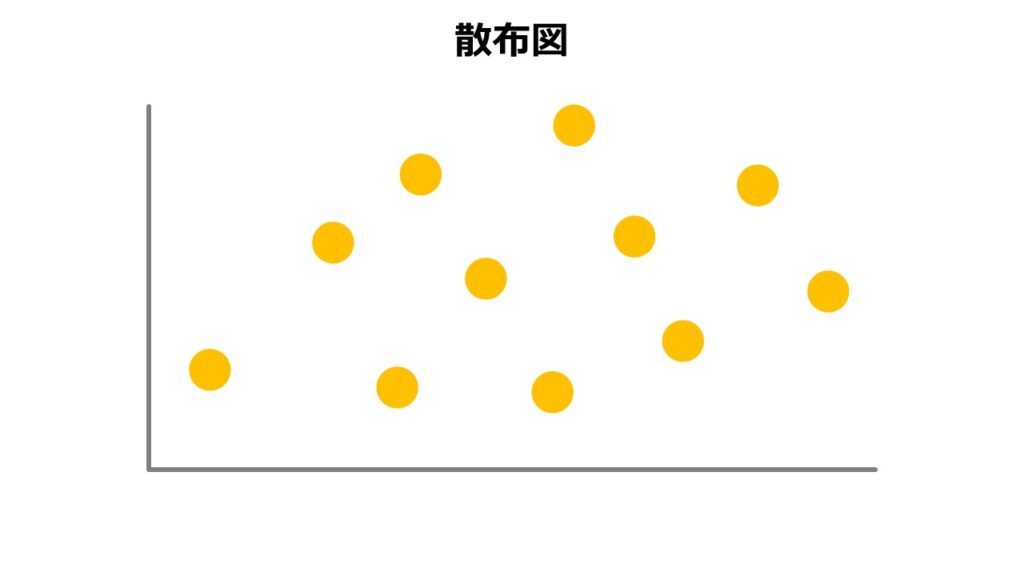

散布図

2つの観点でデータの相関を伝えることができます。

点の分布から2種類のデータの関連性を探ることができるます。

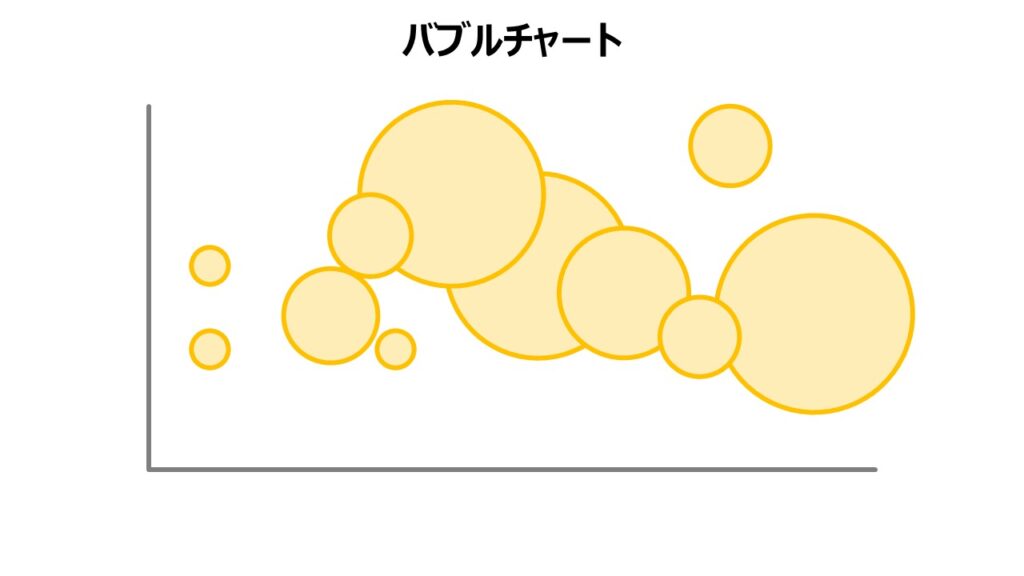

バブルチャート

3つの観点でデータを分析することができます。

縦軸と横軸の指標以外に点の大きさ(バブル)で異なる3点のデータ比較を可能とします。

レーダーチャート

4個以上のデータで特性を評価して伝えることができます。

複数の項目の数値をまとめて表示することができます。

さいごに

いかかでしたでしょうか?

今回は、目的に応じて9パターンのグラフをご紹介しました。グラフ作りの基本は伝えたい目的を決め、その目的に合ったグラフを選ぶことです。始めはどのグラフを選べばよいか悩むかもしれませんが、この記事を参考にしながら作り続けることで伝わるグラフを作れるようになるかと思います。苦手な資料作成を克服する参考になれば良いかと思います。